連載「バレエ・リュスと日本人たち」 Ballets Russes et les japonais

第6回ベルリンの青春 [4]

沼辺 信一

30/October/2009

アドルフ・ド・メイエール撮影 写真集『牧神の午後への前奏曲』より(1912年)

ニンフのヴェールを拾い上げる牧神

シュトラウスは座席を離れて、激しい拍手を送った

それはまさしく夢のような十分間だった。ニンフたちにさんざん嘲弄された挙句、一人その場に取り残された牧神は、落ちていたヴェールをいとおしむように拾い上げ、丘のねぐらへ持ち帰ってその上に腹這いになってまどろむ。

ベルリンの山田耕筰に先立つこと半年、1912年6月パリで『牧神の午後』初演に遭遇した石井柏亭の表現を借りるなら、「ニヂンスキーのフアウヌがニムフの一人の置き忘れた広帯を持つて、それに見入る処で幕になる」。柏亭はこの幕切れを一言「奥床しい」と評したのであるが、はたして山田はどう捉えたのだろうか。ようやく我に返った彼は、すぐ前の席にいるリヒャルト・シュトラウスの反応を思わず窺ってしまう。【註32】

さうしてゐるうちにいつかこの短い踊の幕は、静かに閉されました。シトラウスはと見ると、上半身をのばすやうにして、しきりに拍手してゐます。ニージンスキーは四五回も幕の前に現はれて、熱狂した観客の喝采に、鄭寧な答礼を報ひました。前に立ちはだかるやうにして拍手してゐる Enthusiast の、喧噪に近い態度を、シトラウスはむしろ面白さうに眺めてゐましたが、やがては自分自身もその座席をはなれて、はげしい拍手を舞台の方へ送るのでした。私はこの巨人の子供らしく打ち興じた姿を目前にした時、いよいよシトラウスが好きになりました。

ニジンスキーの至芸に魅了された山田は、シュトラウスの表情や仕草からその興奮の度合いを推し量り、自らの感動の大きさと重ね合わせるかのようである。憧憬と畏怖の対象である大作曲家が屈託なく「子供らしく打ち興じた姿」で拍手する様子を目にして、親近感と安堵の念を覚えたのだろう。別の回想で山田はこうも記している。【註33】

そして再びニジンスキーの牧神が小高い丘の上に戻り再び眠りに帰つて幕が閉ざされた。非常なアンコールの響きに私の快よい陶酔の気持を破ぶられて、少し不満に感じ乍ら立ち上つた時、私の前の駝鳥の姿の様なシユトラウスの頭が初めて自分の眼に再び上つた。然しその時には只シユトラウスとニジンスキーと、この二人の芸術家がキツト何か立派なものを生むではないか知らといふやうな予想を持ちながら再び席に着いた。幕はまた上つた。

幕が下りて満場の拍手喝采で「快よい陶酔の気持を破ぶられ」ると、すぐ傍のシュトラウスの存在が再び意識され、その反応が気になりだすという複雑な心理がここにも綴られている。何よりも興味深いのは、山田がシュトラウスとニジンスキーの両者を結びつけ、「二人の芸術家がキツト何か立派なものを生むのではないか」と予想している点である。ディアギレフがすでにシュトラウスに新作バレエを注文し、シュトラウス、ホフマンスタール、ケスラー伯の共同制作が進捗している内部事情など、一介の学生の分際では知る由もなかったはずだが、ニジンスキーに対するシュトラウスの熱烈な称賛ぶりから、来るべきコラボレーションへの期待が芽生えたということであろうか。

シュトラウスがニジンスキー主演を前提に作曲したバレエ『ヨセフ伝説 Josephslegende』は、紆余曲折を経て結局ニジンスキー抜きで1914年にパリとロンドンで初演されるのだが【註34】(幸運にもこれに遭遇した日本人の鑑賞記録についてはいずれ詳述する)、1913年暮れにベルリン留学を終えてしまう山田には、その舞台を実見する機会は訪れなかった。ただし、帰国後もシュトラウスへの傾倒はなおも続き、後藤暢子氏の指摘【註35】によれば、山田が1916(大正五)年に作曲を開始した舞踊詩劇『マリア・マグダレーナ』にはシュトラウスの『ヨセフ伝説』の影響が認められるというから、彼が両者の共同作業の成果を知っていたのは確実であろう。

ただし、上に引いた文章はさらに下った1921(大正一〇)年の時点での回想なので、「二人の芸術家がキツト何か立派なものを生むのではないか」と予感したという一節は、おそらくは事の顛末を踏まえたうえでの「後知恵」と推察される。このように山田の回想にはしばしば執筆時のバイアスがかかっており、よく吟味して読み解く必要があるのだが、上に引用した「幕はまた上つた」のすぐあとに続く次の一節は見過ごせない。

斯うしてその晩は此の牧神の [午後の] 前奏曲を立続けに三回も踊らせられるのをみた。そして私は「カーニヴアル」の中に於ても只無精にニジンスキーが好になつた。これを初として私は七八回ニジンスキーの芸術に接してゐる。そしてニジンスキーを矢張異常な演技者と信ずるやうになつた。[……]

熱狂的なアンコールに応え、当夜のニジンスキーは『牧神の午後』をまるごと繰り返し演じ、それが三度に及んだというのである(本番のあと二度アンコール上演されたという意味か)。山田のこの記述を信じるなら、それはやはり瞠目すべき出来事というべきであろう。幕切れの牧神の腰の上下運動をめぐって猥褻か否かの論争が巻き起こったパリ初演時とは対照的に、ベルリンでの『牧神の午後』はいささかの躊躇も戸惑いもなく大絶賛とともに享受された。ディアギレフはベルリン初日の翌日、12月12日付の電報でパリに「初日は大勝利。牧神にアンコール。カーテンコール10回。抗議なし」と誇らしげに書き送ったのだが、その数日後に山田が居合わせた公演では、さらにそれを上回る拍手喝采がニジンスキーの牧神に浴びせられたらしい。

山田は加えて「カーニヴアル」、すなわちシューマンの音楽によるバレエ『謝肉祭(カルナヴァル)』にも魅せられ、「只無精にニジンスキーが好になつた」と告白しているが、これが『牧神の午後』と同じ日に観た演目だったかどうかは詳らかでない(バレエ・リュスのベルリン公演で山田が観た『牧神』以外の演目に関しては後述する)。

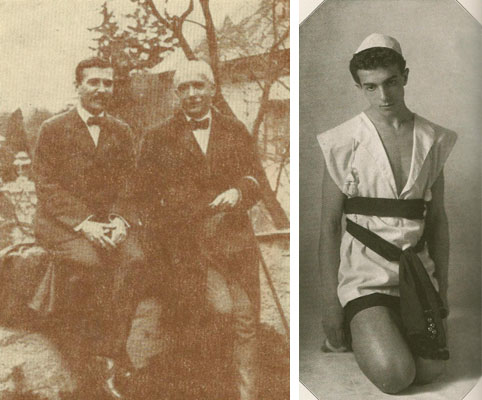

(左)ホフマンスタールとリヒャルト・シュトラウス(ロダウンにて、1912年)

(右)『ヨセフ伝説』でヨセフに扮したレオニード・ミャーシン(1914年)

私はシュトラウスの姿を見失わないように跡をつけた

公演終了後、山田耕筰は持ち前の好奇心から思いがけず奇妙な行動へと駆り立てられる。リヒャルト・シュトラウスのすぐ背後を尾行して歩いたのである。クロル歌劇場を出て、広大な公園ティーアガルテンを抜けてブランデンブルク門へ、さらにウンター・デン・リンデン大通りに至る十数分の道筋を、シュトラウスに気づかれぬよう注意しながら跡をつけた。このストーカーさながらの追跡行についても、山田は包み隠さず率直に書き留めている。【註36】

会がはててしまふと、私はいそいで私の外套を取りに行つて、シトラウスの姿を見失はないやうに、後をつけたものです。しばらくの間シトラウスは、劇場の前にあるモルトケの銅像の傍らに立つて、私と同年配のフランス人と、わり合ひに声高くニージンスキーの芸術や、デビゥッスィーの音楽について語り交してゐましたが、やがて二人は打ちつれてなほも言葉をつゞけながら、ティーァガルテンの戦勝塔のプラッッを通りぬけ、国会議事堂の広塲にあるビスマークの銅像の下を通り、ブランデンブルク門の左側をぬけて、ウンター デン リンデンの通に出ました。そしてアーク燈の前に照し出されたリンデの木の葉が、モザイクか何かのやうに、その美しい影をおとしてゐる街路をしづかに通りぬけて、とある Weinstube に行つてしまひました。

そこまではあとをつけて来た私も、もはやこれ以上追跡することは出来ませんでした。もちろん私とても嚢中さへ豊かであれば、あとを追ふてその酒房に上り、シトラウスと卓を接して、もつとこまかに、シトラウスを研究したいと思つたのですがラシアン バレーの興行の通し切符を買つただけで、既に綻びかけてゐた私の財嚢は、到底それほどの余裕を私に与へませんでした。折角こゝまで姿を見失はずについて来ながら、見すみす立ち帰らねばならないことを、私はどんなにか残念に思つたことでせう。

山田の尾行もそこまでだった。さすがに Weinstube すなわち居酒屋で付きまとうことは憚られただろうし、乏しい懐具合もそれを許さなかったのである。このときシュトラウスに同行していた「私と同年配の」フランス人の若者が誰であるかは見当がつかない。あるいはバレエ・リュス周辺の関係者であろうか。

シュトラウスは『牧神の午後』ベルリン初演の翌日(12月12日)、ニジンスキー、ホフマンスタール、ケスラー伯らが一堂に会する場で『ヨセフ伝説』の楽譜草稿を自らピアノで試演する機会をもった。同日にベルリンを発ったホフマンスタールが次の滞在先ダルムシュタットからシュトラウスに宛てた手紙によれば、彼が弾いて聴かせた音楽はそこに居合わせた面々を大いに戸惑わせたという。【註37】それは過度に優美な18世紀的な様式で書かれていたため、「まるで仮装したように、取り繕ったように、牧歌的に聞こえ」、このバレエの本来あるべき姿としては「根本的に間違っている」と感じられた。信頼する共同制作者から伝えられた違和感の表明をシュトラウスは真摯に受け止め、12月18日頃と推測される返信で、「貴重なご示唆に大変感謝」するとともに、モーツァルト風の主題を放棄し、「もっとよい、もっとスタイルに合ったものを捜し求め」ているとホフマンスタールに書き送っている。この時点でシュトラウスはまだベルリンに留まっている。

こうした経緯から察するに、再度バレエ・リュスのベルリン公演に足を運んだシュトラウスの胸中には、ニジンスキーの身体表現をつぶさに観察し、それが音楽といかに結びついているかを体得しようとする欲求が渦巻いていたと考えられる。至近距離から『牧神の午後』を繰り返し鑑賞することで、シュトラウスもまた貴重な示唆を得ていたに違いない。終演後の道すがら知人と交わした会話内容も、彼が直面する『ヨセフ伝説』改作問題と絡んでいた可能性があろう。

私がシトラウスのあとをつけたのは、決してその癖を知りたいといふやうな、単なる好奇心から出たものでもなければ、またたゞわけもなくその人をしたふためでもありません。勿論たとひ意識はしないまでも、さうした気持の潜在してゐたのを否むことは出来ないでせうが、私の一番もとめてゐたのは、その夜の演出を、シトラウスが如何に感じてゐるかを、同伴者との談によつて聞き知ることだつたのです。遺憾ながら私の目的は、十分にとげられませんでしたが、それでもその酒房に来るまでの二人の対話から、私は幾分私の希望してゐたものを摑み出すことが出来ました。

もちろんかうした場合のことですから、二人の話を十分に聞き取ることは出来ませんでしたが、とぎれとぎれに聞えて来る言葉を、私の頭の中を綜合して見た所によると、二人はデビゥッスィーの音楽よりも、むしろニージンスキーの身のかるさだとか、舞台の面白さだとかを話題にしてゐるやうでした。しかしデビゥッスィーの音楽、ことにそのオーケストレーションと、舞台の色調の調和については、けつして感服してゐないやうに思はれました。実際もしあの舞台装置をしたバクストが、ほんたうにデビゥッスィーによつて書かれたオーケストレーションを理解してゐたならば、あゝした色調は浮び出て来なかつただらうと思ひます。

両者はどうやら「ニージンスキーの身のかるさだとか、舞台の面白さだとか」をもっぱら話題にしたらしいが、断片的に盗み聞きした会話からシュトラウスの真意を汲み取ることは不可能であろう。したがって、シュトラウスが「デビゥッスィーの音楽、ことにそのオーケストレーションと、舞台の色調の調和については、けつして感服してゐないやうに思はれました」と結論づけるに足る証拠はなく、そこにはむしろ山田自身が『牧神の午後』に感じ取ったかすかな不満や違和感が投影されていると推察されよう。バクストの舞台装置とドビュッシーの音楽との間の齟齬や不調和は、彼の繊細な感受性を逆撫でしたのである。

『火の鳥』より(エミール・オットー・ホッペ撮影、1911年)

タマーラ・カルサーヴィナ(火の鳥)とアドルフ・ボリム(イワン皇子)

『火の鳥』の音楽は私が予期していたほどではなかった

ともあれ、この晩を契機として山田耕筰はバレエ・リュスに傾倒し、ニジンスキーを「一夜もかゝさず熱心に見物した」とも、「七八回ニジンスキーの芸術に接してゐる」とも記している。にもかかわらず、なぜか『牧神の午後』以外のバレエについてはほとんど感想を書き残しておらず、断片的な記述から観たことが判明するのはわずかに、シューマンの音楽によるコメディア・デラルテ仕立ての『謝肉祭』、「ロシア五人組」の作曲家バラキレフの交響詩による『タマーラ』、このときドイツ初演されたストラヴィンスキー作曲の『火の鳥』、以上の三作のみである(同じくドイツ初演された『ペトルーシュカ』は観る機会を逸したらしい)。

このうち『謝肉祭』に関してはかなり辛辣な寸評が残されるが、これについては次回に詳しく論ずることとし、ここでは『火の鳥』に関する言及を紹介しておこう。引用する文章は、ダダイスムやバレエ・リュスなどの新動向を「或る作曲家」「音楽評論家」「新らしき男」「新らしき女」の四人が語り合うという架空座談会「炉辺楽話」の一節である。【註38】念を押すようだが、文中では実体験と執筆時(1924年11月)の見解とが入り混じっている点に留意する必要がある。

おおむね山田の立場と意見を代弁するらしい「或る作曲家」はまず、

ストラヴインスキーの名が外国に識られ出したのは、丁度私がベルリンに行つた初めの頃です。それは一九一〇年即ち今から約十五年も前のことです。その頃私は『火の鳥』の作者としてストラヴインスキーといふ若い特殊な技能をもつたロシアの作曲家が現れたといふことをドイツの新聞で初めて識つて、切りにその作品に触れて見たいと思つてゐました。[……]

[……] 私の眼から観れば、ストラヴインスキーの『火の鳥』の現れるまでの、ロシア舞踊といふものは、肝心の音楽そのものが、全然、「借り着」であつたのです。言葉を変へて言へば、近頃流行するレデイー・メードの楽曲を、舞踊に応用したといふに過ぎないものであつたのです。ところが『火の鳥』が生れた。[……] この一事実だけでも、確かに従来の舞踊に対する、大きな革命であり、同時にストラヴインスキーとヂヤギーレフが、かういつたことを実際に試みたといふことだけでも、世界の舞踊史に新しい一ページを貽したものと言ふことが出来るでせう。

と総括する。確かに山田が実見した『牧神の午後』も『謝肉祭』も『タマーラ』も、さらには『薔薇の精』『シェエラザード』『レ・シルフィード』など初期バレエ・リュスの演目の多くは、音楽的にはレディ・メイドの楽曲の「借り着」、すなわち既存の管弦楽曲(あるいはピアノ曲の管弦楽編曲)を都合よく流用したバレエに過ぎず、真の意味での新しい創造とは称しにくい側面があった。この観点からすると、新進作曲家を抜擢した『火の鳥』(1910年初演)の出現こそは「従来の舞踊に対する、大きな革命」にほかならず、「世界の舞踊史に新しい一ページを貽したもの」とする評価はまさに正鵠を射たものといえるだろう。

こうした前置きを踏まえ、「或る作曲家」は自らの『火の鳥』鑑賞体験を次のように述懐している。

とにかく私は一九一二年に、初めてベルリンでそのドイツに於ける最初の演出を見ました。『火の鳥』の音楽は実際を言ふと、私が予期してゐた程のものではなかつたのです。その色彩の点に於ても、リズムの点に於ても、和声の点に於ても、その『火の鳥』といふ原曲の名称と、題材から考へて見ると、到つて微温的なものであつたやうに思ひます。またストラヴインスキーの師であるリムスキー・コルサコフの管絃楽の色彩が尚ほ未だこの作品の中に、多分に現れてゐたやうです。とはいふものゝ、この『火の鳥』は、当時の世界の楽界にとつては、決して小さい贈り物ではなかつたと、言へるだけの新しさは十分にもつてゐたといふことを附言しなければなりません。

ここではもっぱらストラヴィンスキーの音楽のみが話題とされ、舞台そのものの印象が全く語られないのが残念だが、作曲家志望の青年としては、自分とほぼ同世代の「若い特殊な技能をもつたロシアの作曲家」(ストラヴィンスキーは山田のわずか四歳年上)の出現に、関心のすべてを注いでいたのだろう。実際に耳にした『火の鳥』の音楽について、山田は「当時の世界の楽界にとつては、決して小さい贈り物ではなかつたと、言へるだけの新しさ」とその先進性を認めつつも、師リムスキー=コルサコフ譲りの絢爛たる管弦楽法に負うところが大きく、色彩・リズム・和声すべてにおいて「到つて微温的なものであつた」とたいそう手厳しい。今日の評価でも、ストラヴィンスキーの三大バレエのうちで『火の鳥』は「ロシア五人組」の流れを汲んだ最も民族主義的色彩の濃い音楽とされており、山田のこの発言は至極まっとうなものとして読める。

『火の鳥』の実見体験について山田が書き残した文章はおそらくこれが唯一と思われるので、彼がミハイル・フォーキンの振付をどう受け止め、ゴロヴィーンの装置や衣裳(一部の衣裳にはバクストが助力)に何を感じたかは明らかでないが、おそらく『牧神の午後』ほどの感銘を受けなかったことは想像に難くない。

1912年12月20日、一か月に及ぶバレエ・リュスのベルリン公演は千秋楽を迎えた。高価な「通し切符を買つ」てまで連日通い詰めた山田耕筰は、ニジンスキーの絶頂期の至芸に接し、バクストの舞台美術に圧倒され、ドビュッシーやストラヴィンスキーの新音楽を耳にして、音楽院での授業や通常のコンサートからは得ることのできない昂奮を覚え、すっかりバレエ芸術の虜となった。

そのわずか五日後の12月25日、追い打ちをかけるように今度はアンナ・パヴロワ率いるバレエ団のベルリン公演が初日を迎えている。【註39】しかもその公演会場は奇しくも同じクロル歌劇場。「もう一つのロシア・バレエ団」の来訪に、山田が無関心でいられるはずはなかった。

(続く)

【註】

32. 山田耕作「リヒアルト シトラウスの印象」1923(大正一二)年3月、72頁。

33. 山田耕作「ニジンスキーの舞踊を観た記憶 彼は死んだか」(下)『読売新聞』1921(大正一〇)年3月30日朝刊11面。

34. バレエ『ヨセフ伝説』は1914年5月14日、パリのオペラ座でのバレエ・リュス公演でシュトラウス自身の指揮により初演。主役には新人のレオニード・ミャーシン(マシーン)が抜擢され、相手役のポテパルの妻にはマリヤ・クズネツォーワが扮した(翌月のロンドン初演時にはタマーラ・カルサーヴィナに変更)。振付はミハイル・フォーキン。当初はニジンスキーが主演と振付を兼ね、相手役にイダ・ルビンシュテインが想定されていたが、1913年秋のニジンスキーの結婚とバレエ団解雇とがこのバレエの命運を決定づけた。パリとロンドンでの初演以降、ディアギレフは『ヨセフ伝説』を二度と舞台にかけようとしなかった。

35. 後藤暢子「シュトラウスと日本の楽壇」、233頁。後藤氏によれば、山田耕筰の舞踊詩劇『マリア・マグダレーナ』(1916年着手、23年初演)におけるマリアを象徴する主題は、シュトラウスの『ヨセフ伝説』の冒頭に現れる主題を「やや抒情的に変容させ」たものと考えられるという。

36. 山田耕作「リヒアルト シトラウスの印象」72~73頁。

37. ヴィリー・シュー(編)『リヒャルト・シュトラウス ホーフマンスタール 往復書簡全集』180~82頁。

38. 山田耕作「炉辺楽話(第一夜)」『女性』7巻1号、1925(大正十四)年1月、275~77頁。原文は総ルビ。

39. Keith Money, Anna Pavlova: Her Life and Art, Alfred A. Knopf, New York, 1982, pp.172-73.